人文学科1年の白崎です。「新任教員インタビュー」として分析哲学・道徳哲学を専門とする須田悠基先生にお話を伺いました。

先生のご経歴や分析哲学について、更に、現在研究されている「同意」についてのお話などを語ってくださり、哲学についての理解がより深まったと感じました。

- 日時:2025年 6月 24日(火)18:00~19:00

- 場所:総合教育研究棟F371

- インタビュアー:白崎那々伽(1年)、中村快(3年)

- インタビュイー:須田悠基先生(心理・人間学プログラム)

- 記事制作:白崎那々伽、中村快

経歴について

白崎:最初に先生のご経歴について教えてください。

須田:はい。一橋大学の井頭昌彦先生のゼミで分析哲学を学び、そこで博士の学位を取得しました。学位取得後は、東洋大学の国際共生社会研究センターにポストドクターとして移り、2 年働いたのち新潟大学に着任しました。

中村:出身は関東なのですか。

須田:そうです、神奈川県川崎市出身です。

中村:新潟は風が強く大変な時もありますが、夏の日本海の景色などいいところもたくさんあります。

須田:冬の天候については、どのくらい大変なのかと今から身構えていますね(笑)。

担当授業について

白崎:次に、先生が担当されている「倫理学概説」(2 学期開講)と「倫理学演習」(通年開講・ゼミ)はどのような授業でしょうか。

須田:倫理学概説は、前半では主要な倫理学理論を概観し、受講者にどのような理論があるのかを学んでいただき、後半では学んだ理論をもとに社会課題を検討する応用倫理の内容を扱う、という形の授業を予定しています。

倫理学演習は、3つの候補の中から受講者の希望が一番多かった『認識的不正義ハンドブック』というテキストを読み進めています。担当者にレジュメを作成してもらい、それをもとに各章を検討していくという授業です。

白崎:なるほど、演習は、受講者の希望で本を決めるなど、より受講生の興味に添うように工夫されているのですね。

哲学に興味を持った理由について

白崎:次に、先生が専門とされている分析哲学と道徳哲学に興味を持った理由をお聞かせください。

須田:哲学を始めたきっかけとしては、中学時代からの友人が大学院で哲学を学んでいて、聞かせてもらった哲学の話が面白かった、というのが大きいです。話を聞いていくうちに自分もやりたいという気持ちが出てきました。

そして、いくつかのテーマを探すうちに身近な物事を論理学などの知見を活かして分析していく手法が私の興味に合致したため、分析哲学を学ぶようになりました。

中村:哲学といえば、哲学者の思想を学ぶというようなイメージが何となくあるのですが、分析哲学は、そのような哲学とは違ったものになってくるのでしょうか。

須田:そうですね。今、私は同意という概念について研究しています。同意という概念がどういうものなのかを様々な事例に当てはめながら分析し、どういう条件の下でなされる同意が適切なのか、同意意思の伝達に固有の課題はあるか、といったことを検討しています。

このように、概念やトピックをベースとした理論的な考察を蓄積していく形で、分析哲学の議論は進んでいくことが多いように思います。確かに「この哲学者の思想を」といった研究とは違ったものになるかもしれないですね。

中村:世間一般がもつ哲学のイメージとは違うというのは面白いですね。そもそも哲学とは何でしょう・・(笑)

須田:確かに、そうですよね。特に新潟大学は特定の哲学者や思想家のテキストをベースにした伝統的な研究をやられている方は多いので、そういう意味では少し異端かもしれませんね。

中村:ということは先程、お話に出てきた倫理学概説もどのような議論の方法があるかについて触れていくという感じでしょうか。

須田:そうですね。前半部分ではある程度有名な理論の提唱者の名前をベースに議論を進めていくのですが、焦点としてはやはり哲学者、倫理学者というよりかは、特定の行為の道徳的な良さ悪さを判断する際に、どのような倫理学理論の参照が可能なのか、という倫理学のトピックベースの議論を紹介します。

白崎:道徳的な良さ悪さの判断というワードがありましたが、そういった倫理的判断は一つに決められるものなのでしょうか。

須田:必ずしもそう決められるとは限らないかもしれませんね。ただ、倫理的判断を下すときに参照すべき基準をいくつか倫理学者たちは提示してくれています。また、判断が一致しない人との間でいかに基準をすり合わせながら判断を一致させていくことができるか、という点を検討することも重要だと思います。

白崎:言語哲学という分野があるかと思いますが、分析哲学との関連や興味はありますか。

須田:言語哲学はすごく興味がありますね。修士課程のときは言語哲学の理論に一番興味があって、固有名が特定の対象を指示する、という事象がどのように成り立っているのかという言語哲学の研究などもしていたので。今やっている同意の研究でも、言語哲学の議論は密接に関わっています。

同意は、言語哲学では、言語行為と呼ばれるものの一種として分析されていて、本来的には許されない行為を許容可能なものに変化させる機能を果たす発話とされています。この言語哲学の知見も活かしながら、研究を進めています。

白崎:なるほど、分析哲学や言語哲学など名前が違ってもどこかつながっているところも哲学の面白さということでしょうか。

須田:そうですね、私の理解では分析哲学というものの中の1分野として言語哲学があるというイメージがあります。

学生へのメッセージ

白崎:では、最後に学生へのメッセージをお聞きしたいです。

須田:分析哲学は、日常の物事や概念の分析・再検討といったことから、人生の意味の探究といったことまで、幅広いテーマを扱う分野となっています。いろんな関心を拾える分野ですので、少しでも哲学的な議論に興味がある方はぜひ一緒に検討していただけたら嬉しいなと思います。

あとは、今やりたいことと、今後自分がやりたいことのためにやっておくべきことのバランスをとりながら自由に大学生活を送ってほしいですね。

白崎:本日はありがとうございました!

インタビューを終えて

今回のインタビューを通して、哲学は、人それぞれの興味関心に合うテーマを探すことができるほど多くの人を受け入れてくれるような懐の深い分野だということを実感しました。それと同時に、社会で生きていく人間として欠かせない分野でもあるなとも感じました。

私自身、日常で役に立つ哲学というものに元々興味があったため、今回須田先生から分析哲学について詳しいお話を聞くことができて、自分の中の哲学への関心がさらに深まり、とても有意義なインタビューになったと思います。

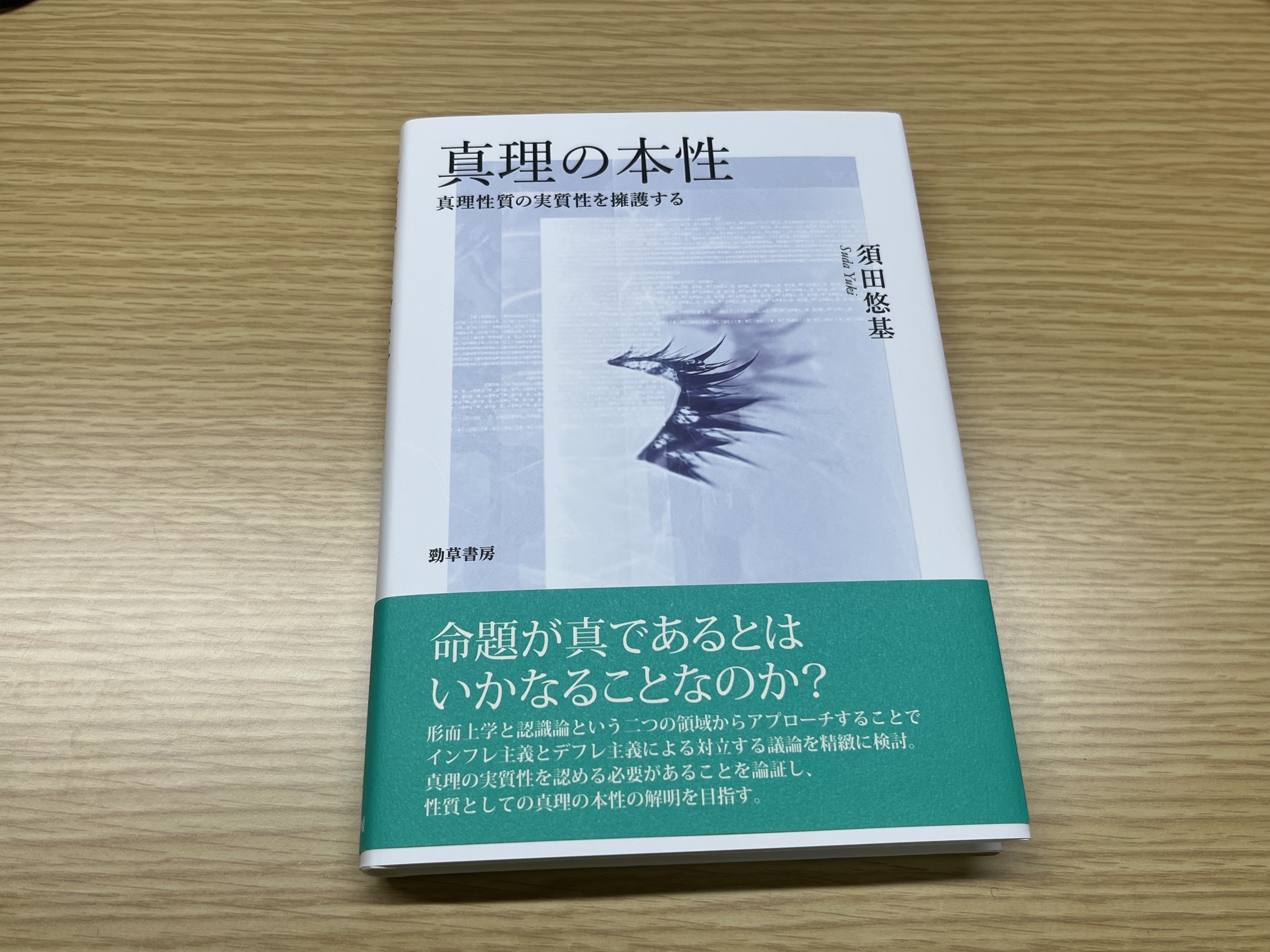

●須田 悠基(すだ ゆうき)先生

・専門:分析哲学・道徳哲学

・所属:人文学部 心理・人間学プログラム