人文学科1年の棚井です。「新任教員インタビュー」として、西洋古代哲学を専門とする安田将先生にお話を伺いました。

哲学の魅力や、現代につながる西洋古代哲学の議論のあり方についてのお話を聞かせていただきました。なかでも、文献から問いを見つけ深く探求するという哲学ならではの姿勢が印象に残りました。

- 日時:2025年 6月 17日(火)18:00~19:00

- 場所:総合教育研究棟F589

- インタビュアー:棚井莉々愛(1年)、中村快(3年)

- インタビュイー:安田将先生(心理・人間学プログラム准教授)

- 記事制作:棚井莉々愛、中村快

記事の目次

経済学から人間観についてより学べる哲学へ

学生:まず、先生のご経歴について教えてください

先生:学部生の頃は、経済学を学んでいました。ミクロ経済学のうちの一分野で、楽しく勉強していました。そのあと、大学院に経済学での進学を検討していたのですが、経済学が前提とするような人間観のほうに関心が移り、哲学の分野へ移っていきました。

哲学の修士課程に進学し、哲学のなかでも西洋古代哲学を選択しました。西洋古代哲学を選択した主なきっかけは、学部生の時代に趣味で学んでいた古代ギリシア語の講読の授業で、古典的な文章の読解が楽しかったことです。

修士課程の後、博士課程に進み、関心が紀元前4世紀末ごろから始まるヘレニズム期、つまりアリストテレスが死去した後の数百年の間に起きたいろいろな現象に移ったため、ヘレニズム哲学とその後の紀元後3世紀ごろまでにフォーカスして研究をしていました。その後、特別研究員の任期が終わり、新潟大学に赴任しました。

学生:経済学と哲学ではかなり分野が異なると思うのですが、分野の壁を乗り越えて哲学に取り組もうと思った理由を詳しくお聞きしたいです。

先生:先ほど述べたギリシア語の講読が楽しくてなんとなく哲学に迷い込みました。つまり、テキストの読解を通じて哲学していくという学問的な手法に親近感を覚えたというのが一つの理由です。

あともう一つは、話していて楽しい人が多いことです。哲学の研究者には、気の合う人が比較的多いような気がします。

哲学は言葉を頼りに新たに考え、問いを生み出す

学生:先生が思う、哲学を学ぶ魅力について教えてください。

先生:二つあります。一つめは言葉を手掛かりにして事柄を明らかにするという作業です。実験は基本的に哲学では行わず、発明など社会に効果を与える何かを作り出すこともなく、言葉が主な手掛かりになります。

しかし同時に、あくまで何かを知ろうとする活動でもあります。その作業が楽しく、やりがいがあると考えています。

もう一つは、哲学の重要な特徴として、誰にでも開かれていることがあります。哲学は新しい問いを重要視する学問なので、その場その場で一旦前提を取り払って新たに考えてみる、新たに問うてみることを大事にします。

したがって分野外の人からでてくる疑問を、誠実に哲学に取り組んでいる人は重要視するでしょう。

古代哲学と現代のつながり

学生:先生が専門にされている古代哲学の哲学者としては、ソクラテスやプラトンなどが挙げられるかと思います。彼らは高校の授業でも登場しますが、私が履修している演習(ゼミ)では、彼らの考えを基に「議論のあり方」を考えるため、より論理的に考えることが重要な気がします。

先生:そうですね。古代の文献には取りつきづらい印象を持つことがあります。古代の人々は現代の枠組みとは異なる合理的な枠組みを持っているわけです。

学生:古代の文献は一見するとまったく今に通じないのではないかと思いますが、いざ授業に出てみると議論の立て方やあり方が現代の議論にも応用できる部分があると思いました。

先生:そうですね。われわれの学問の世界では、たとえば日本人や中国人、オランダ人が議論するときに英語で議論します。どの人の母語でもない言語で議論をするということが普通になされるようになっていますね。

エピクロスを含む重要な紀元前3世紀ごろの哲学者たちは、地中海のいろいろな地方からアテナイに出てきています。彼らは標準的なギリシア語で議論したのでしょうが、彼らがいちばん通じている言葉ではない学問用の言葉で話していたのかもしれません。

それは当時の哲学にどのような効果をもたらしたのだろうと考えることがあります。そのような視点を持つことは、われわれ自身の学問の状況を反省するきっかけになりえます。

大学時代に出会った本の思い出

学生:大学時代の思い出はどのようなものがありますか。

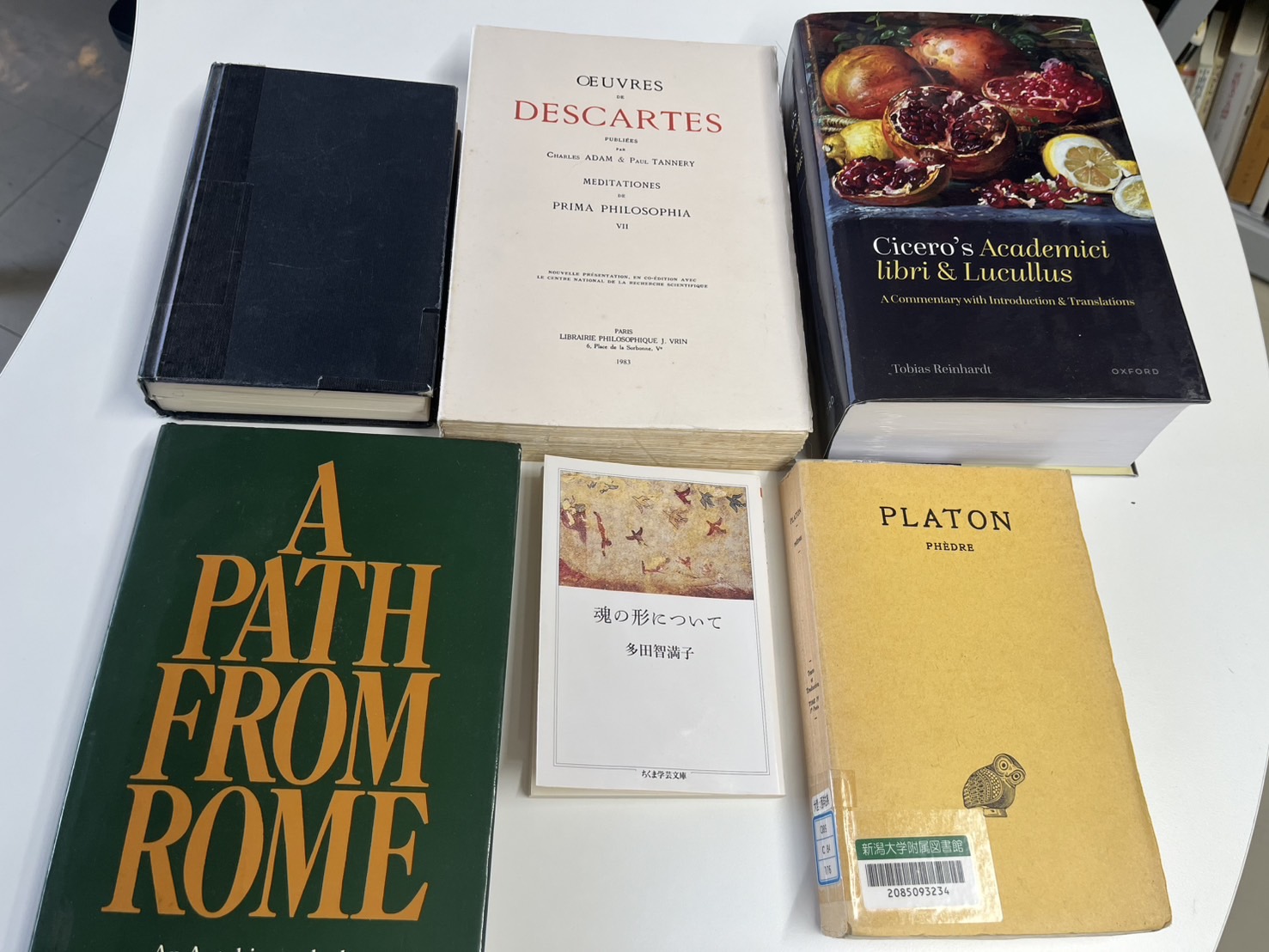

先生:私は読書が好きなので本の思い出になります。多田智満子の『魂の形について』は昔読んだのですが、西洋哲学の該博な知識のもと、整った日本語でものを考えています。

この本に出合ったのはよい経験でした。あと、アンソニー・ケニーのA Path from Romeも印象に残っており、私はケニーの文章からの影響をおそらく強く受けていますね。

プラトンのいろいろな著作を読んだということもよい思い出です。日本語のプラトン著作集の訳本のレベルはたいへん高いのですが、原文の持っている魅力を全ては享受できない。

ギリシア語を学ぶ人が一定数い続けるのはプラトンという作家がいるからでしょうね。

学生へのメッセージ

学生:最後に、学生へのメッセージがありましたら教えていだたけると嬉しいです。

先生:教員と学生は共同探究者です。探求を共にする仲間であるということです。それは互いへの知的な信頼関係によって成立する関係で、教員が学生を信頼し敬意を持ち、学生も教員に対して信頼感や敬意を持つという関係で共同探求をする。

大学という組織の中で、若い学生と学びや楽しみを共有することは、世の中の役に立つ公務の一つだと思っています。

つまり若者の学びや楽しみを共にして模範をみせつつまたしばしば反面教師にもなりつつ、いろいろな学びのきっかけを与えることが、私にとっては公共的な奉仕なのです。

もう一つは、みなさんは若いので慣れない重要な選択をする場面があると思うのですが、選択の基準を自分の中に持つように助言したいと思います。つまり、最終的には自分の「心ひとつ」で選択する。

自分の中にすぐれた判断基準を持つために、ほかの人々の意見を尊重して参考にする。

他人の意見そのものを基準にするのではなくて、自分の中にある基準を良いものに育んでいくために、他人の意見を参考にしつつ自分で考えていくようにするのがいいと思います。

古代と中世の哲学にはよく迷いの場面が出てきます。若者が分かれ道に佇んでいて、よい道と悪い道、ただしどちらが本人にとってよい道なのかはわからない二つの道の、どちらに行こうか迷っている。

こうした比喩が繰り返し好んで取り上げられた理由の一つは、自分のなかに基準を持ってほしいということを昔から哲学の教員が伝えたいと思ってきたからではないでしょうか。

それを育むということを大学のなかで目指してもらいたいと思います。

学生:本日はありがとうございました。

インタビューを終えて

今回のインタビューでは、古代の文献を読み解いて新しい問いを生み出す哲学の奥深さを学ぶことができました。古代の哲学者の考えに文献を通して触れることで、現代の考え方を見つめ直すきっかけになることが特に印象的でした。

大学では、自分の意見を求められることが増えてきます。安田先生からの助言のように、自分も探究者である意識を持って、積極的に講義、演習に参加することが将来の自分の糧になると感じました。

そして、主体性を持って考えることが自分の中に確かな基準をつくることにも繋がっていくと思います。

●安田 将(やすだ まさる)先生

・専門:西洋古代哲学

・所属:人文学部 心理・人間学プログラム 大学院 現代社会文化研究科