授業を通して、歴史学の魅力を発信しようとなさっている中村先生。価値観を柔軟にすることの大切さ、私たちも肝に銘じます!笑顔の素敵な中村先生のいる新潟大学人文学部で、皆さんも一緒に勉強してみませんか?

- 実施年:2013年(第2学期)

- 場所:総合教育研究棟 A417

- インタビュアー:田邉 郁美(2年)、岡崎 圭祐(2年)

- インタビュイー:中村 元 先生(歴史文化学プログラム)

記事の目次

中村先生の研究内容~現在の関心は…「サル」!?

学生:まず初めに先生のご専門の研究内容についてお伺いしたいのですが。

中村先生(以下中村):僕は日本の近現代史が専門で、特に都市史、具体的には1920年代から40年代までの年の政治や社会の動き・変化を扱っています。これまでの内容としては、大都市近郊の地域である東京の八王子をフィールドとして、大都市との関係の中で地域の空間や社会がどのように変化していったのか明らかにする、という研究をしてきました。

学生:八王子市を研究対象とした特別な理由はあるのでしょうか。

中村:都市史研究の論点として、都市の空間的変化や格差是正を志向する人々の動向を研究することが重要だなと考えていたんだけど、学問外的な理由としては、八王子が僕の出身地なんだよね(笑)「このテーマについて八王子を対象として研究していくと面白いんじゃないかな」と思って史料を読み始めていったら、なかなか特徴的なことが分かってきたので…。ただ、自分でも「地元大好き」のような研究にならないように気を付けて、取り上げた事象をどれだけ普遍的かつ一般的な問題として提示できるかを考えてやってきました。

学生:八王子ですか…。東京の都市圏からは結構離れていますよね。

中村:僕は東京都立大学(現在の首都大学東京)1っていう八王子のはずれにある大学の出身なんだけど、その地域はかつて電車が通る前は東京のなかの秘境みたいなところだったんですよ。スタジオジブリの作品でたぬきが主人公の映画(八王子周辺の地域が題材)があるけど、その後は、あの映画のようにどんどん開発されたんですけどね。ただ、今も結構いるんじゃないかな…。去年か一昨年は大学内にイノシシが出たらしい。

学生:新潟大学には去年サルが出ましたよ(笑)。

中村:へぇー、サルってこの辺にもいるんだ…。僕、サルの研究もしたいなと思っているんですよ。近代以降、進化論によってサルと人間の連続性が分かってくるわけだけど、「神の子孫」としての天皇制のイデオロギーのなかで、日本の人々はどのように受け入れていったのか、とかね。思想史的な研究は既にありますが、もう少し具体的な政治や社会のレベルでその影響を見ていくという視点は面白いんじゃないかなと思っています。そういう意味で、大学周辺でサルが見られるっていうのはモチベーションになりますね(笑)。

- 2013年時点での大学名。2020年に「東京都立大学」に大学名を変更。 ↩︎

先生の経歴~「やらなくてもいいけど興味を持ってやる」

学生:先生はどのような学生生活を送っていましたか。

中村:今になって考えると、もっと「ゆるく」過ごしていれば良かったなと思います。勉強ばかりしていたわけではないですけど、「俺は世の中の動きには迎合しないんだ」みたいに斜に構えていた部分がありましたね。そうすると自分の世間が狭くなってしまうし、色んな経験をしておけば良かったと思う。学生時代にしかできないこともあるわけだし、バランスをとることが大事ですね。

学生に対して課題を出している側の僕は言えることではないかもしれないけど、「やらないといけないからやる」のではなくて、「やらなくてもいいけど興味を持ってやる」という状況が一番いいわけですよ。学生時代に、自発的に関心を持って取り組めることがあれば面白いし、勉強の時間をそういうように使えればいいなと思いますね。

学生:先生が歴史の研究を仕事にしようと思ったのはいつ頃でしたか。また新潟大学にいらっしゃる以前はどのようなことをされていたのですか。

中村:大学院に進学するということは進路を決める上でターニングポイントになると思うんだけど、そのときにははっきりと考えていなかったかな…。研究を続けていられるような職業に就けばいいとは考えていたけどね。当時は大学院の勉強と掛け持ちで「アジア歴史資料センター」というインターネット上で資料を公開している施設で仕事をしていました。その後は八王子市の自治体史編纂の専門員をやっていて、2011年からは埼玉にある獨協大学で助手をしていました。

新潟大学には、人文学部の専門分野として「歴史文化学プログラム」というセクションがあるわけだけど、全国の国立大学を見てもあまりないものだし、その中でも日本史に関しては古代から中世、近世、近現代まで、時代ごとに専門の先生がいて、それぞれの内容について集中して勉強・研究ができる。とてもいい環境だなと思っていたんだよね。そうしたら、今回は縁があってここで働くことができるようになったわけです。それまで新潟に来たことはありませんでしたね。

担当授業の内容~先生の考える「歴史学のおもしろさ」とは?

学生:先生が受け持っている授業では、どのような内容を扱っているのですか。

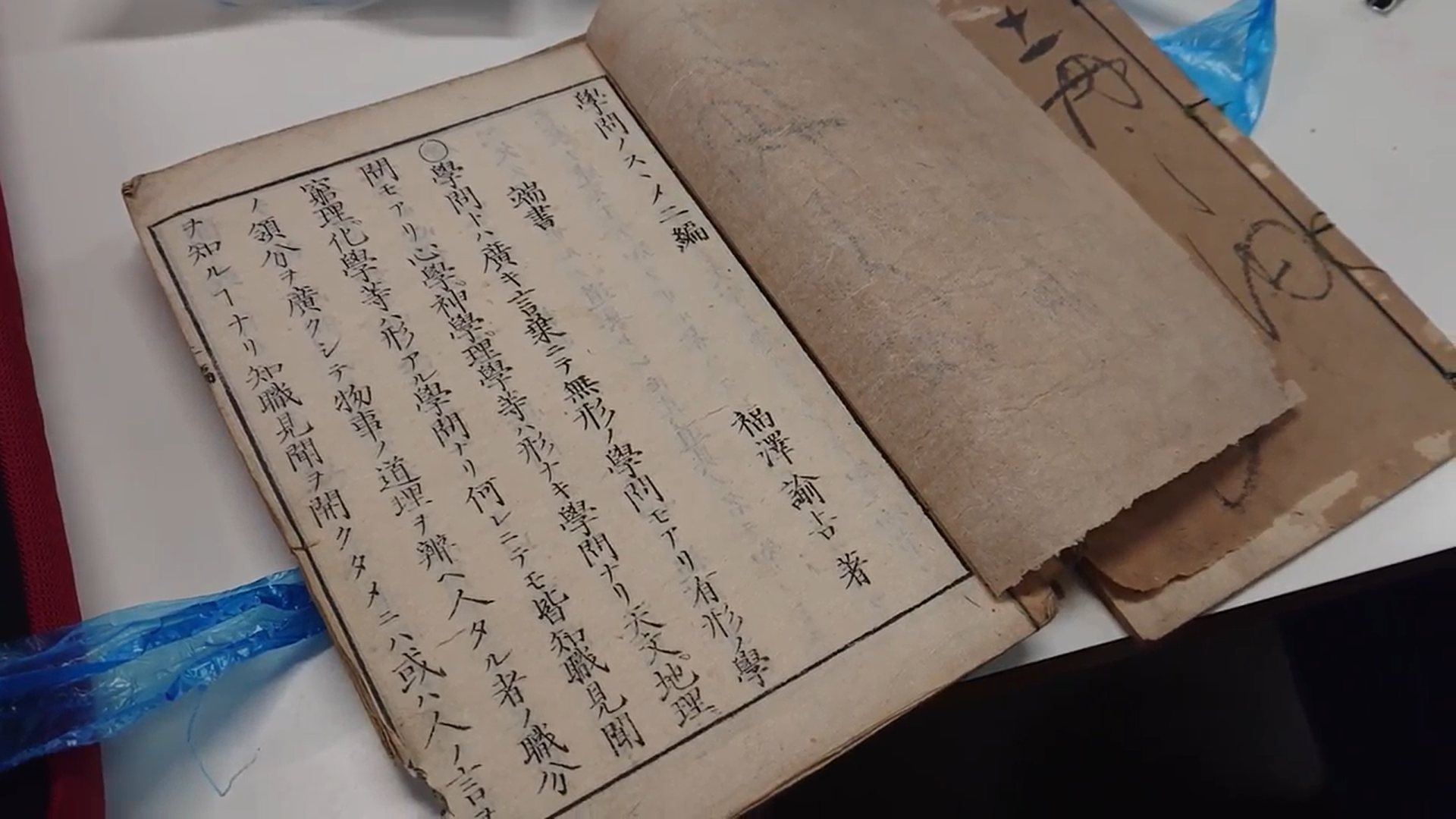

中村:今学期開講している授業のひとつでは、1993年と2012年に出版された日本史の教科書を用いて。そこに記述されている内容の違いを比較して、約20年間の研究の進展によってどのように書き変わっていったのかを説明する、ということを行っています。例えば「鉄砲の伝来」についてだけど、1993年の教科書では「ポルトガル人の乗った船がやってきた」というような記述になっています。ところが2012年版では、「ポルトガル人を乗せた中国人倭寇の船がやってきた」という文章に変わっているわけです。

そのベースには、ヨーロッパ人がアジアを「発見」したという歴史観ではなく、元々存在したアジア世界のネットワークに注目する近年の研究の進展があって、その結果、このアジア世界のネットワークの中にヨーロッパ人が入ってきて、それが日本にやってくるきっかけになった、という記述に変わったといえます。高校までの歴史は暗記というイメージが強いけど、歴史は本来「研究によって書き換えられるものだ」ということを理解してもらいたいんですよ。

従来の歴史学の通説に対して、違う角度から史料を読み解いたり、新しい史料を見つけたりして、さらにそれらを結びつける論理も変えていくことによって、歴史像は変化していくわけです。あまり歴史に興味のない人に対しても、どのような研究をやっているのかという歴史学の面白さを分かってもらいたいと考えて授業をやっていますね。

学生:2年前まで使っていたのに、高校の教科書を見ると懐かしく感じます。

中村:僕は高校では世界史を勉強していたんですよ。大学に入って初めの頃は東洋史に関心があったんだけど、日本人が自分たちを「アジア」だと自覚したのはいつのことだったのか、またそれにはどんな意味があったのか、といったことに興味を持って、日本についての研究を始めました。明治時代の初期から「アジア」の国々の連帯を唱えるアジア主義の団体が結成され始めているんですよね。

ところが、僕が研究で取り上げた当時のアジア主義者は、ヨーロッパ人の家に連れて行ってもらって、「ピアノの音色を聴くと心が落ち着く」というようなことを言っていたようなんです。観念の上ではアジアと日本の連帯を強調しているけれど、自分の生活感情の上では同化することができない、そういうところが面白いなぁと思ったんだよね。

学生:発展的な内容を扱った授業では、どのようなことをしているのですか。

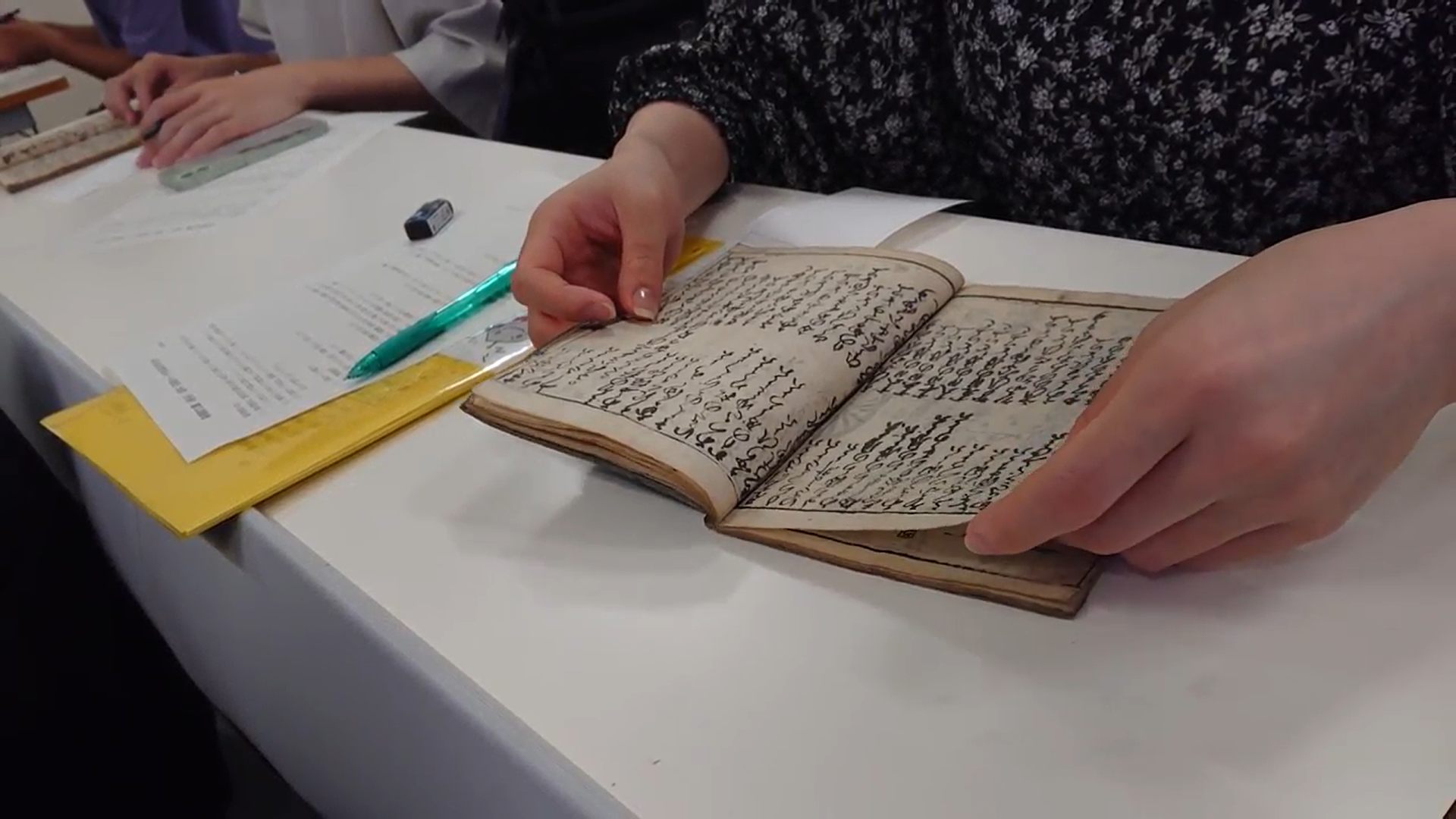

中村:ゼミの話をすると、前期は僕がセレクトした日本近現代史の論文を学生に選んでもらい、それぞれの内容をまとめて報告して、みんなで議論するという形式で行っていました。後期は同じ方法で、今度は史料を使って授業を行っています。今学期に受講しているのは13人くらいかな…。来年以降はどうなるかわからないけど、歴史学を専門に研究したい人はもちろん、それ以外の主専攻プログラムの人でも歴史学に関心のある人が出てくれるのは歓迎です。日本近現代は史料がいっぱいあるし、僕の授業では学生自身の興味のあることは何でもやってもらいたいと思っていますね。

歴史学は史料に基づいて研究する必要があるけど、史料をどう捉えるかによって変わってくる学問なんだよね。だから学生の皆さんには、歴史に対する視点や問題設定を自分なりに工夫してみるということを是非やってもらいたい。僕のゼミでは、史料や論文に対する個々の学生の色んな考え方・視点が、学生の間で交換、共有できるように意識しています。変な例えかもしれないけど、フィギュアスケートと同じだと思うんだよね。

「これをやりなさい」という一定の決まりはあるけれど、その表現の仕方は各自に任されている。その表現のなかで、学生がいかに自分を発揮できるかということが、僕が自分のゼミのなかで期待しているところだね。

学生:先生の考える歴史学の面白さというのは、先ほどおっしゃていた「自分なりの問題設定に基づいて歴史像を創ること」ということになるのでしょうか。

中村:そうだと思いますね。従来の歴史観というのは、ある視点に基づいて史料を検証し、結び付けて出来上がったものです。その先行研究に対する直観的な違和感や疑問を、何らかの形で意識化・論理化して問題設定まで発展させて、それらに基づいて史料を読み、並べていくことによって、従来のものとは異なるオリジナルの歴史像を作り出すことができる。一定のルールのなかで、自分の独自性を最大限発揮できると言うことが、歴史学の面白さだと思いますね。

歴史学を専攻する学生の皆さんには、研究の中で「自分で歴史像を創る」という面白さを実感してもらえればいいなと考えています。また歴史学に興味のない人にも、単なる暗記モノとしてではなく、視点の持ち方や史料の読み解き方によって変化する余地のある、動く存在としての歴史学の姿を理解してもらいたいなと思っています。

高校生の皆さんへ~いろんな価値観を持とう!

学生:それでは高校生の皆さんに向けて、メッセージをお願いします。

中村:高校での受験勉強で身に付けた歴史の知識は、大学での歴史学の勉強をより分かりやすく、内容を濃いものにするための前提になるものだから。決して無駄にはならない。そういう意味ではできるだけ多く吸収しておいた方がいいと思います。

あとは、歴史学を学びたい人以外にも言えることだけど、ものの見方を柔軟にしてほしいと思います。自分のものの見方というのはいくつかあるものの見方のひとつであって、それは絶対ではないわけです。様々な視点から物事を考えることによって自分の価値観は豊かになるし、選べるようになるからね。柔軟な見方をしていれば大学に入ってからの学問が楽になるし、実りあるものになると思います。

学生:中村先生、ありがとうございました!

●中村 元(なかむら もと)先生

・専門:日本近現代史

・所属:人文学部 歴史文化学プログラム、大学院 現代社会文化研究科

・東京都出身。元々は東洋史に興味があり、「アジアの中の日本」という問題意識から日本史を専攻することに。都市史のほかに、大正期から昭和期にかけてのデモクラシーの興隆についても研究されている。

・2013年4月に新潟大学に着任されたため、新潟の冬を経験するのは今年が初めて。大雪については、「楽しみにしています」とのこと。