毎日暑い日が続いていますね。こちら、社会文化学プログラム出身の田中です。本記事では学生の様子を紹介します。

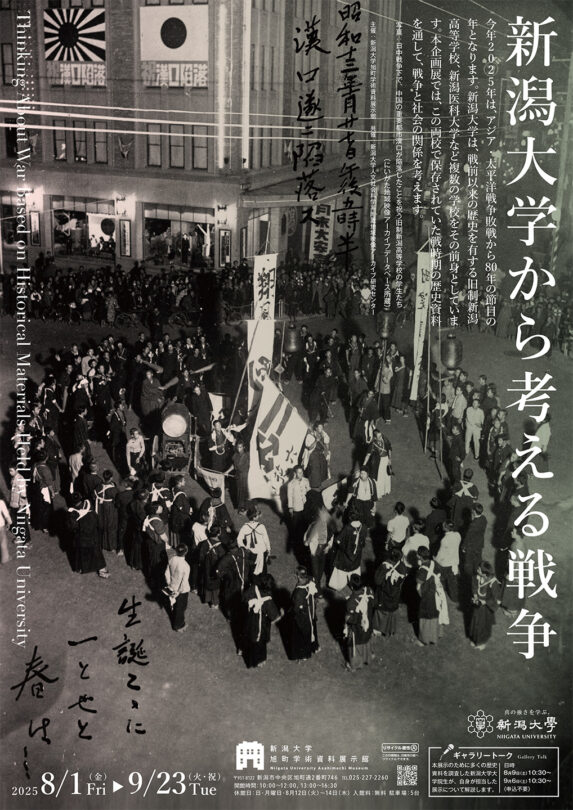

さて、今年2025年はアジア・太平洋戦争が終結して80年の節目の年にあたります。新潟市中央区旭町にある新潟大学の展示施設では、歴史資料を通じて、当時の生徒・学生や教職員が経験した戦争の時代と社会を伝える企画展が9月23日(火・祝)まで催されています。

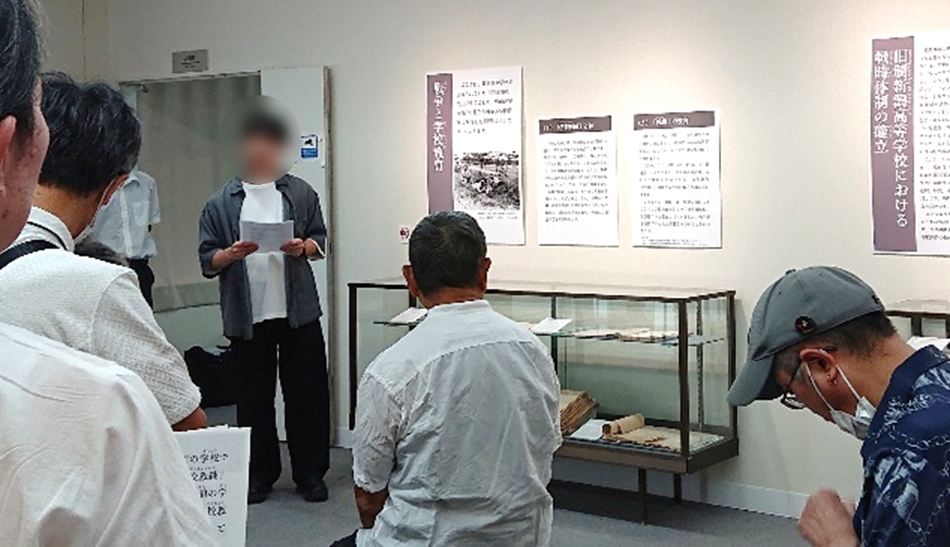

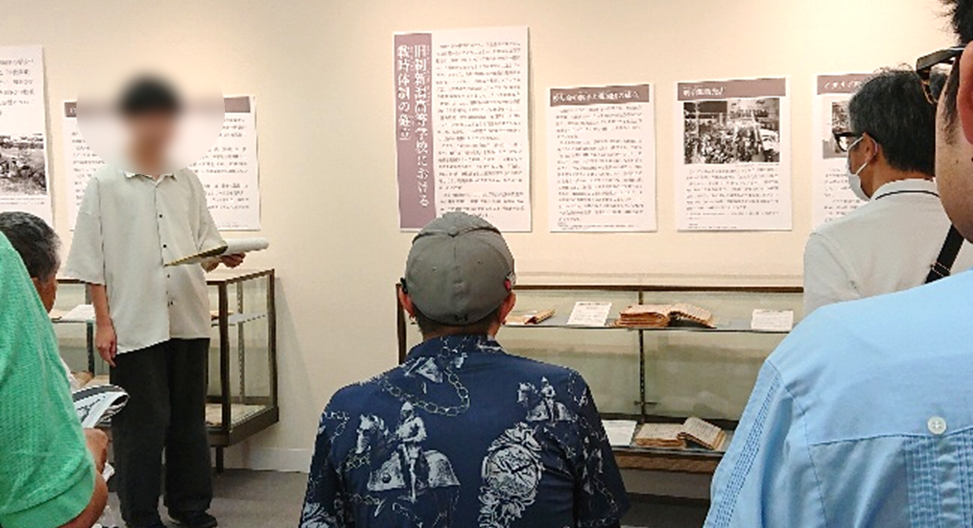

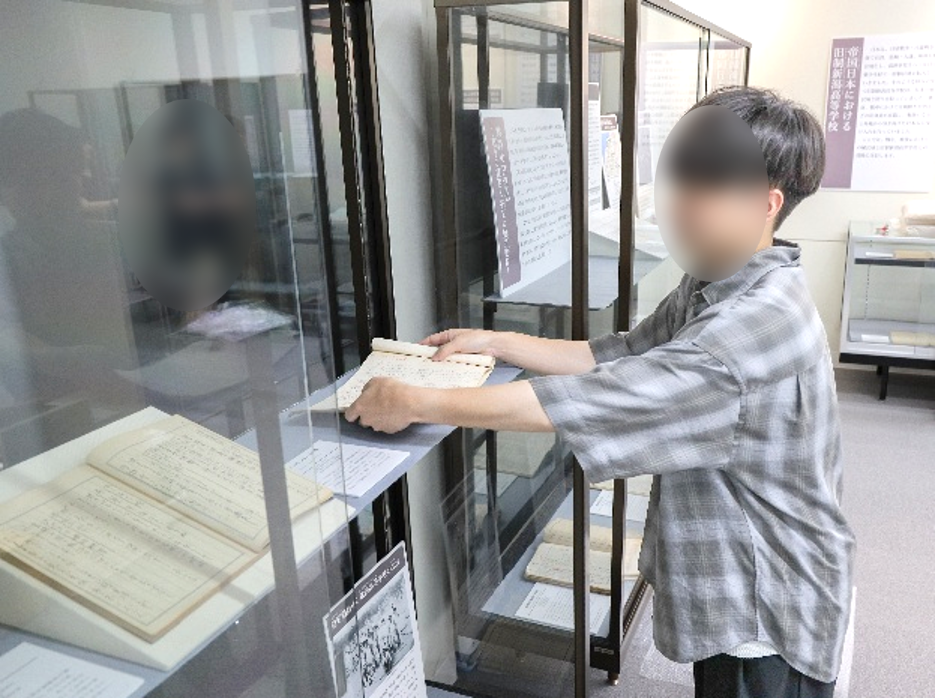

企画展にあたって、歴史学を専攻する人文学部や大学院の学生が当時の資料を実際に手に取り、読み取った事実を元に展示を構成しました。さらに、8月9日には大学院現代社会文化研究科の学生が登壇し、担当した展示箇所を来館者に解説するギャラリートークが行われました。

本記事では、企画展の内容を紹介するとともに、調査や展示、ギャラリートークを担当した学生の声をお伝えします。

報告者・インタビュー:田中 (新潟大学大学院現代社会文化研究科)

記事の目次

展示の概要

昭和24年(1949)に開学した新潟大学は、戦前以来の歴史を有する旧制新潟高等学校(現在の人文学部・理学部)、新潟医科大学(現在の医学部)など複数の学校をその前身としています。

新潟大学附属図書館やにいがた地域映像アーカイブには、戦争の時代の様子を伝える歴史資料が多く含まれています。しかしながら、これまで十分に知られてきたとは言えない資料や事実も多数あります。そこで本企画展では、各機関が所蔵する資料36点をもとに、旧制新潟高等学校・新潟医科大学の教職員・学生に注目することで戦争の時代と社会を考えていきます。

《語句解説》

【旧制新潟高等学校】

男子の高等普通教育の完成を目指すことを目的に大正8年(1919)4月に新潟市(現在の中央区)に開校した官立の旧制高等学校の一つです。修業年限は3年(後、戦争により短縮)で文科と理科に分かれていました。また、「自由・進取・信愛」を理念とし、高校教授として学者らを招聘したことに特質があります。昭和25年(1950)3月に幕を閉じるまで、新潟における学問や文化的活動の基盤となりました(『新潟大学二十五年史 総編』新潟大学二十五年史刊行委員会、1974年)。

【新潟医科大学】

新潟医学専門学校を前身とし、大正11年(1922)に岡山、千葉、金沢、長崎の四大学と共に単科医科大学として新潟市(現在の中央区)に発足しました。修業年数は4年で、教員にホトトギス派の俳人としても知られる中田瑞穂が所属していました(『新潟大學醫學部五十年史』新潟大学医学部五十周年記念会、1962年)。

展示の構成

「戦争と学校教育」

戦前期の学校で体操科目の一環として導入された「学校教練」に注目し、戦前の学校と戦争の関わりを探っています。

「旧制新潟高等学校における戦時体制の確立」

旧制新潟高等学校学校の学校生徒課や教務課の資料から、文部省とのやりとりを通じて学内組織が戦時体制へ変革していく過程を読み取っていきます。

「戦時体制における高校生の戦争認識」

昭和12年(1937)日中戦争の開戦以降、国内は戦時体制に組み込まれていきました。在学期間の短縮や徴兵猶予の停止がなされる中、高校生が状況をどう受け止めていたかを探っていきます。

「戦時の日常化―戦争の経過と学生の勤労動員-」

旧制新潟高等学校の生徒による勤労動員の実態を当時の日誌や報告書から探っています。

「帝国日本における旧制新潟高等学校」

戦中・戦後にかけて日本が統治していた地域と旧制新潟高等学校との関わりに注目しています。

「中田瑞穂新潟医科大学教授宛書簡類に見る戦地での諸相」

新潟大学脳研究所には、脳外科医で俳人としても知られる中田瑞穂(1893―1975)へ戦地の教え子から宛てられた書簡・ハガキ・郵便物が残されています。人文学部の科目である日本史実習Bを受講した学生が整理に携わり、資料の翻刻や検討を加えました。

学生にインタビュー!

調査・展示に携わり、ギャラリートークにも登壇した学生より、駒見さん、関口さん、前沢さんの3名にインタビューを行いました。

駒見さんは、日本が統治していた地域と旧制新潟高等学校との関係について、関口さんは、戦前の学校教育について、前沢さんは、旧制新潟高等学校における戦時体制の確立について展示を担当しました。

ギャラリートーク、たいへんおつかれさまでした。本企画展にあたって、実際に調査や展示に携わってみていかがでしたか。

関口さん:残された資料から何が分かるのか、展示を通じて何を伝えられるのか、限られた期間の中で考えるのは大変でした。ですが、苦労した分だけ、展示が形になったときの達成感は大きかったです。展示をする側の苦労、やりがいを実感できた意味で有意義な機会だったと思います。

戦前の学校教育を伝えるパネルの写真において、新潟医科大学の学生たちが野原で銃の演習をしている写真がとても印象に残りました。5名の学生が隊を組んで草むらに伏せ、銃を構える光景からは、現代とのギャップを強く感じました。

関口さん:この写真は、私がにいがた地域映像アーカイブのデータベースから見つけました。現代とのギャップで言えば、卒業アルバムに掲載されている写真も印象に残ります。

卒業アルバムというと、学生生活の集大成だと思うのですが、そこに軍服の教官の写真や、演習の写真が収められているんです。そういう状況が当時の学校生活の日常だったんだな、と感じ取れます。

駒見さんはいかがでしたか。

駒見さん:実際の資料に触れ、調査を行うことができました。大学の授業でも多くの資料に触れる機会が多くありますが、自身が行った調査が展示という形で生かされることにやりがいを感じました。

また、初めて展示に関わることができたことも印象に残っています。私は博物館学芸員を目指していますが、その仕事を実際に体験することができて、よい経験となりました。観覧者の方に自分の伝えたいことをどのようにすれば伝わりやすいかを考えながら、展示の準備を行うことが楽しかったです。

今年は戦後80年の節目の年になります。みなさんは、新潟大学の前身校の資料を調査されたわけですが、調査の中で、当時の学生や戦争についてご自身が感じたことはありますか。

前沢さん:私は、旧制新潟高等学校における戦時体制の確立をテーマに展示を担当しました。学校創設以来、自由な校風を基調とした学校活動が展開されていましたが、政府による国家総動員法の展開によって生活の刷新が進められ、学校を一丸とした戦時体制の確立へ向かいました。

文部省と学校とのやりとりからは、授業の代わりに、勤労動員として学生を県内各地に派遣することが当たり前になっていき、徴兵猶予が停止されて仲間が戦地に赴くことになったり、さらに卒業年度も繰り上げになったりと、そのようなことが次々と、上意下達で淡々と決められていったように読み取れました。

その過程を史料から眺めていると、これまでの自由な日常が奪われていく戦争の異常さや、戦争が学生生活に与えた影響の大きさを感じました。もはや、何のために高校へ入学したのか、とも思うほどでした。いわゆるエリートとされた官立高等学校に入学して、将来が約束された学生たちの視点に立ってみると、戦争によってそれらの将来や自由が奪われていったことに、やるせなさを覚えました。

戦争によって、われわれと同世代の学生が、政府やその意向を受けた学校から、生活や思想といった様々を制限され、非常時局に巻き込まれていきました。きっと彼らは、勉学に励み、研究活動に従事すること、そして何より、仲間たちとの寮生活を楽しみにしていたことでしょう。その一方で、われわれが今こうして、大学という場所で、自分が興味の持ったことを、自由に研究できることは、一つ幸せなことでもあるのではないでしょうか。

戦後80年という節目の中で、歴史学の観点から展示活動に従事することができたことは、私にとっても貴重な経験でありましたし、日本が経験した戦争について、改めて勉強し直す機会にもなりました。ありがとうございました。

駒見さん:私は、戦時という非常事態の中で、生徒や学生一人一人は総力戦体制を担う「資源」であるように感じました。戦争がはじまると、生活は制限され、勤労動員といった形で戦争に関わっていきました。当時の生徒や学生は、戦争に巻き込まれた被害者である一方、日本という国全体でみると生徒・学生自身の意思によらず加害者という側面を持っていると感じます。

現在でもヨーロッパや中東で事実上の戦争が起こっていますが、調査・展示を通じて戦争とは何かを改めて考える機会となりました。

本日はどうもありがとうございました。

おわりに

「戦時体制における高校生の戦争認識」では、高等学校の寮の落書きや日誌が展示されています。自分たちが戦時体制下に組み込まれていく境遇を受け入れる生徒がいる一方、生徒が抱く疑問の声や複雑な感情が紹介されていました。

しかしながら、やがて学校組織の改組や勤労動員、学徒出陣といった、一つの方向へ突き動く大きな力の前に、生徒一人一人の声や感情が飲み込まれていく様子も見えてきます。戦時体制下の社会の性質を学ぶことができたとともに、それは、現代を生きる私にとって恐怖を感じるものでした。

また、本企画展の特色は、新潟大学の前身校が経験した戦争の時代をテーマに、新潟大学の現役学生の視点から調査・展示が行われた点にあると考えます。

昨今、戦争の時代を経験した当事者の減少により、記憶の継承が課題となっています。その一方、本企画は、当時の生徒・学生と同じくらいの世代にあたる10代・20代の現役学生の視点から、これまであまり着目されてこなかった戦争の時代の新たな一面を明らかにした試みと言えます。

こうした試みは、非当事者による新たな学びの形、継承の形として大きな意義を持っているのではないでしょうか。

ギャラリートークの第二回目は令和7年9月6日(土)10時30分からです。参加費は無料、申込不要です。どうぞ、お誘いあわせの上お越しください。

企画展情報

新潟大学旭町学術資料展示館企画展「新潟大学から考える戦争」

- 主催:新潟大学旭町学術資料展示館

- 共催:新潟大学人文社会科学系附置地域映像アーカイブ研究センター

- 場所:〒951-8122 新潟市中央区旭町通2番町746

- 会期:令和7年8月1日(金)~9月23日(火・祝)

- 開館時間:10:00~12:00、13:00~16:30

- 休館日:日・月曜日、8月12日(火)~8月14日(木)

- 詳細:https://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/news/1420/

- 関連イベント:ギャラリートーク:令和7年8月9日(土)、9月6日(土) 各日 10:30~

〈謝辞〉本記事執筆にあたり、新潟大学人文学部教授中村元先生、新潟日報社報道部蓬田様よりご助力いただきました。御礼申し上げます。