こんにちは!社会文化学プログラム地理学専攻2年の向田です。今回は「新任教員インタビュー」として、民俗学を専門にする牧野由佳先生にお話を伺いました。

先生は主に、「はしごを使った獅子舞(梯子獅子)」の研究をされており、インタビューでは、ご自身の体験談を交えながら現在行っている研究について説明してくださいました。そのため、私たちも興味を持ちつつ、楽しくお話を伺うことができました。

今回は、民俗学の内容に触れながら牧野先生の研究内容や生い立ちついてご紹介させていただきます。

- 日時:2024 年 12 月 19 日(木)13 時~14 時

- 場所:総合教育研究棟 A412

- インタビュアー:中村快(2 年)・ 向田歩実(2 年)

- インタビュイー:牧野由佳先生(人文学部人文学科助教)

- 記事作成:向田歩実 (編集・校閲:中村快)

ご経歴

中村:まず初めに、先生のご経歴について教えてください。

先生:出身は愛知県です。小学校~大学卒業まで、そして、初めの就職先も愛知県です。博物館の学芸員として働いていましたが、博士課程に進むために退職し、その後は千葉県にある国立歴史民俗博物館内の総合研究大学院大学で研究に励んでいました。そして、今年(2024 年)の 10 月に新潟大学に着任しました。

中村:新潟はやはり寒いですか?

先生:そうですね~。周りの方から冬は曇りか雨か雪しかないよと言われました(笑)。でも、大学からは海が綺麗に見えて雨の合間には虹も見れることが多く癒されます。

新潟は興味深い民俗文化も多いので、調査・研究をするうえでとてもいい環境だと思います。

中村:特に夏の日本海に見える夕日はきれいだと思います!

民俗学

中村:次に、先生の研究について教えてください。

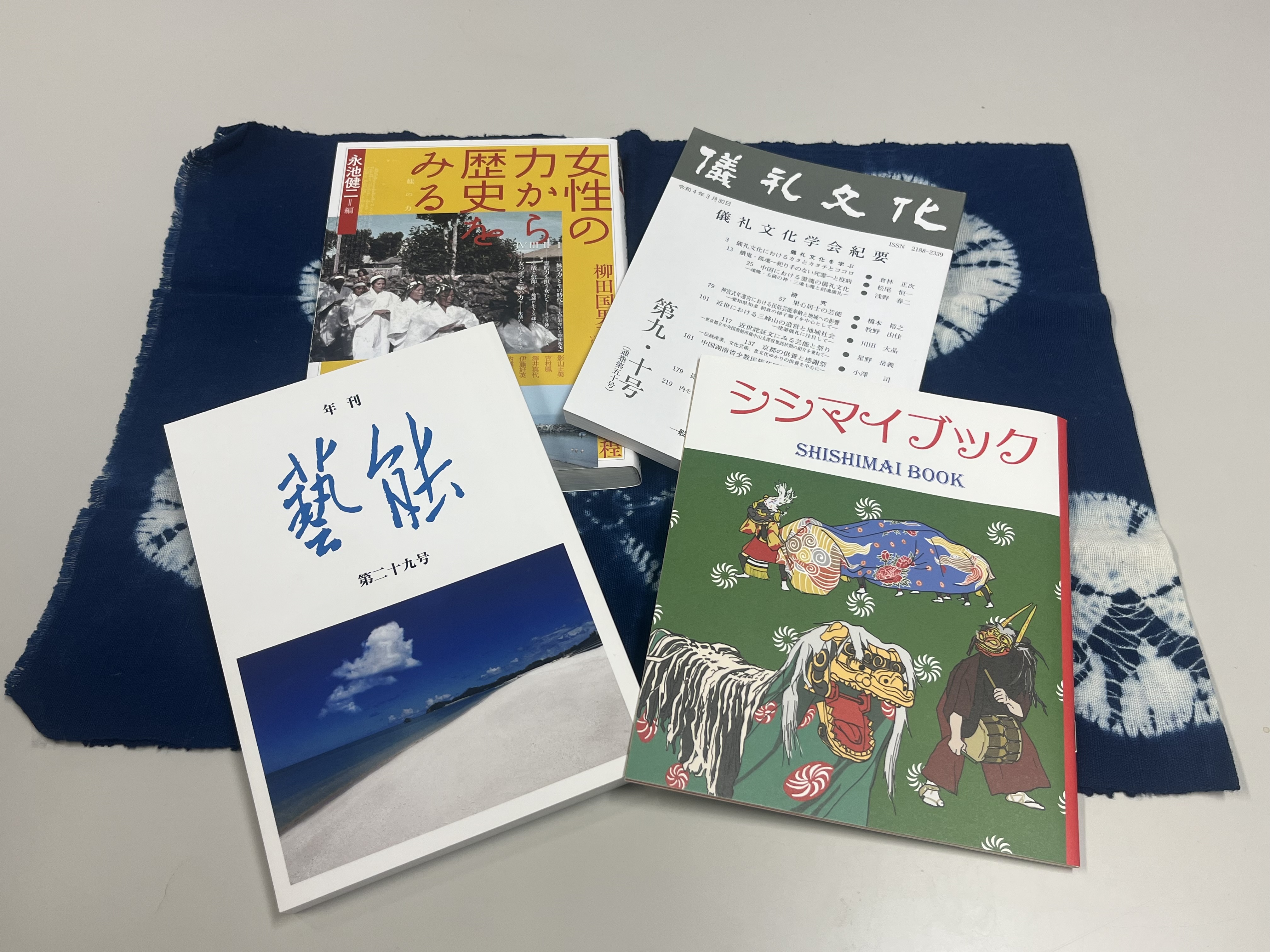

先生:私は日本民俗学の中でも民俗芸能や祭りを対象に、特に「はしごを使った獅子舞(梯子獅子)」について研究しています。

中村:インタビュー前に牧野先生が執筆された論文などを拝見しました。私が今まで授業の中で、見聞きしてきた民俗学の研究は、氏子の担い手の変遷などを中心に、昔を対象としているようなイメージでした。

一方で、先生はどちらかというと現在の事柄に注目して研究をされているような印象ですね。民俗学の中でも、昔と現在のどちらに焦点を当てるかで何か違いが生じるのでしょうか。

先生:民俗学において現在のことを知るためにはやはり、過去の事象についても調べる必要があります。民俗学=昔のことを学ぶ、といった誤解がありますが、民俗学は、あくまでも今の事柄に意識を向けています。

中村:なるほど、ありがとうございます。

研究内容

中村:先生は、「はしごを使った獅子舞(梯子獅子)」の研究をされているということですが、具体的にどのようなことを調べているのですか。

先生:獅子舞は日本で1番多くある民俗芸能とも言われていていますが、その中でも数が少なく珍しいのが「はしごを使った獅子舞」です。

私が主たるフィールドとしている愛知県知多市の「朝倉の梯子獅子」の担い手は主に高校生~25歳くらいまでの男性で、この芸能を行う理由、また、地域と担い手との関係を探っています。

さらに、年代により伝承の仕方に差が出ていることにも注目しています。例えば、はしごを使った獅子舞にまつわる歴史について年代によって認識の違いが生じていることが挙げられます。

まとめますと、「民俗芸能や祭りの変化・変容がどのように起こっているのか」について研究しているということになります。また、梯子獅子の伝承地分布に関する研究もしています。

中村:研究対象の地域を実際に訪れ、資料保存などを行う活動もされているようですね。

先生:私は文字資料も重要視していて、地域に残る歴史資料を適切に保存するために、現地の方と資料整理をし、目録の作成などもしています。同時に、実際に芸能や祭りを自分の目で見て調査することで、様々な情報を得ています。地域の方を先生と思い、教えていただきながら研究を続けています。

中村:フィールドワークを重視する点や、地域分布など地理的情報を地図上に反映し、視覚的に分析する作業は、私たちが専攻している人文地理学の研究手法と類似しているように思いました。

学生時代

中村:次に、先生の学生時代の思い出について教えてください。

先生:学生時代は、ゼミとサークルの日々でしたね。ゼミでは卒論に向けて友達と合宿に行ったりしました。サークルは「自己表現をしたい」という思いから写真部に入り、暗室にこもってプリントをしたり、グループ展に出展したりしました。

学生生活で出会った友人は、今でも連絡を取り合うような大切な仲間です。民俗学の調査では写真や映像を撮影することが多いので、図らずも研究にも活かすことができています。

中村:そうなのですね。学芸員の資格は学部で取ったのですか?

先生:そうですね、昔から学芸員になることが夢でした。小学生のころよく両親と博物館を訪れたり、授業の一環で外国にルーツのある方にインタビューをしたりし、他者の生活や文化を知る面白さを知ったことが、今、民俗学を学んでいることのきっかけとなっていると思います。

さらに、自国の文化についてそれほど知らないことに気づき、日本民俗学を学び始めました。

中村:幼少期や学生時代に得られたものが、現在に繋がっているのですね。

メッセージ

中村:最後に、このブログを見てくださっている方へ、学生生活を送る上でのメッセージをお願いします。

先生:学生時代の経験はいつどこで活きてくるかわかりません。真面目に取り組んだことは今後どこかで役に立つので、引き続きいろいろなことに取り組んでほしいです。

1つの学問を追求するのもよいですが、色々な分野に興味を持つとよいと思います。あと、学生時代の仲間を大切にして。

また、民俗学は現地調査をもっとも重視しているので、民俗学を学びたい人は旅などに出て色々なことを体験してください。

向田:先生の生い立ちを知ってから聞くととても説得力がありますね。

中村&向田:本日は本当にありがとうございました!

終わりに

今回インタビューでは、牧野先生の今までのご経験が現在の自分にどのような形で生かされているか理解することができました。

実体験に基づくお話は、民俗学に興味を持つ方だけでなく、多くの方にとって勇気づけられるものだと感じました。また、私たちが専攻している人文地理学とも共通点があり、とても充実したインタビューとなりました。

人文学部では自分の専攻以外にも幅広い分野を学ぶことができます。そして、それぞれの分野で学んだことは、自分の研究や人生に大いに役立つはずです。学生時代に得たものが未来の自分に活きることを期待しています。

●牧野 由佳(まきの ゆか)先生

・専門:民俗学、博物館学

・所属:人文学部 社会文化学プログラム