英語学の島守です。今回は教育学部の科目「英語科教育法」を紹介します。この科目は教育学部開講ですが、人文学部の学生が英語科教員免許を取得するための必修科目になっています。通常、2年かけて履修することで、どのようなことを習得できるのかを紹介いたします。教員免許を取得しようと考えている方に参考になればと思います。

記事の目次

英語科の教員免許について

人文学部の学生は教員免許のうち、英語(中学・高校)を取得することができます。自身の主専攻の学修と並行させながら、規定の授業を履修し、4年次で教育実習を行うことで取得できます。

例年、各学年に10名程度が英語科の教職課程を履修し、そのほとんどが英米言語文化分野を主専攻にしています(英米言語文化分野以外の学生でも英語科の教員免許を取得できます)。

基本的には中学と高校の免許を両方取得することが推奨されています。近年の教員採用試験では、中高を持っていることで加点されたり受験枠のチャンスが増えたりするというメリットがあるからです。中学と高校の違いは履修する教科専門科目の数に差がありますが、英米言語文化分野の専門科目と重複しているので、大きな負担ではないと思います。

人文学部の「英語科教育法(中等)」は教育学部の非常勤講師の松澤伸二先生(元教授)が担当します(注意!教育学部生とは科目が異なります)。

英語科教育法(中等)Ⅰ~外国語教育の基礎と日本学校英語教育の現状を知る

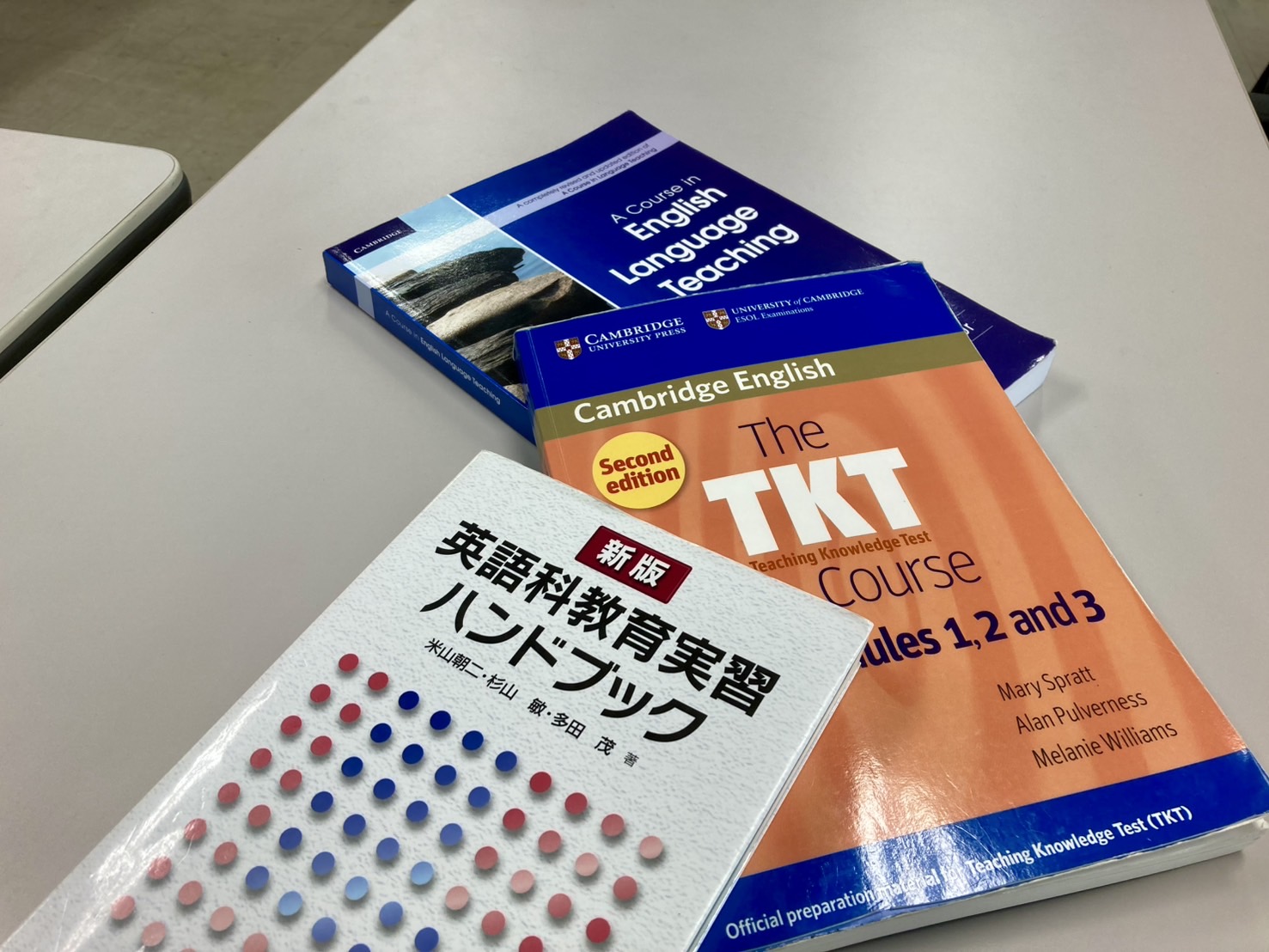

この科目では、外国語教育の基礎理論と日本の学校英語教育の実際を学びます。 The TKT Course Modules 1, 2 and The TKT Course Modules 1, 2 and 3 をテキストとして使用し、毎回2ユニット(15ページほど)ずつ読みます。このテキストは日本の学校英語教育について書かれているわけではなく、イギリスで実施される英語教師認定試験の、いわゆる対策参考書になります。

「言語と言語学習指導の背景的知識 (Language and background to language learning and teaching) 」「言語指導の授業計画と教材の使用 (Lesson planning and use of resources for language teaching) 」「学習指導過程の運営 (Managing the teaching and learning process) 」について、様々な手法を概観します。

TKT: The Teaching Knowledge Test (the TKT) is a test developed by Cambridge ESOL for teachers of English to speakers of other languages. It is designed to test candidates’ knowledge of concepts related to language and language use, and the background to and practice of language teaching and learning. (Spratt et al. (2011: 1))

(TKTは外国語話者を指導する英語教師に向けて、Cambridge ESOLが開発した試験である。TKTは言語や言語使用、そして言語指導・学習の背景知識及び実践に関連する概念について、受験者の知識を測定するために考案されている)

授業では、全員でテキストを講読しながら、日本の学習指導要領や学校現場についても言及しつつ、重要項目を具現化していきます。授業後には要点を整理しながら、個別の課題を考察し、A4用紙2ページのレポートにまとめ、提出します。

このレポートは先生がフィードバックを書いて返却され、併せて次時の冒頭で受講者のレポートを読みながら、意見交換を行います。単なる講義ではなく、発言する機会も多いので、自身の学習経験や(ある種の)先入観を再考し、あらゆる英語教育の課題に対して意見を持てるようになりました。

英語科教育法(中等)Ⅱ~模擬授業を通して英語の指導段階を実践する

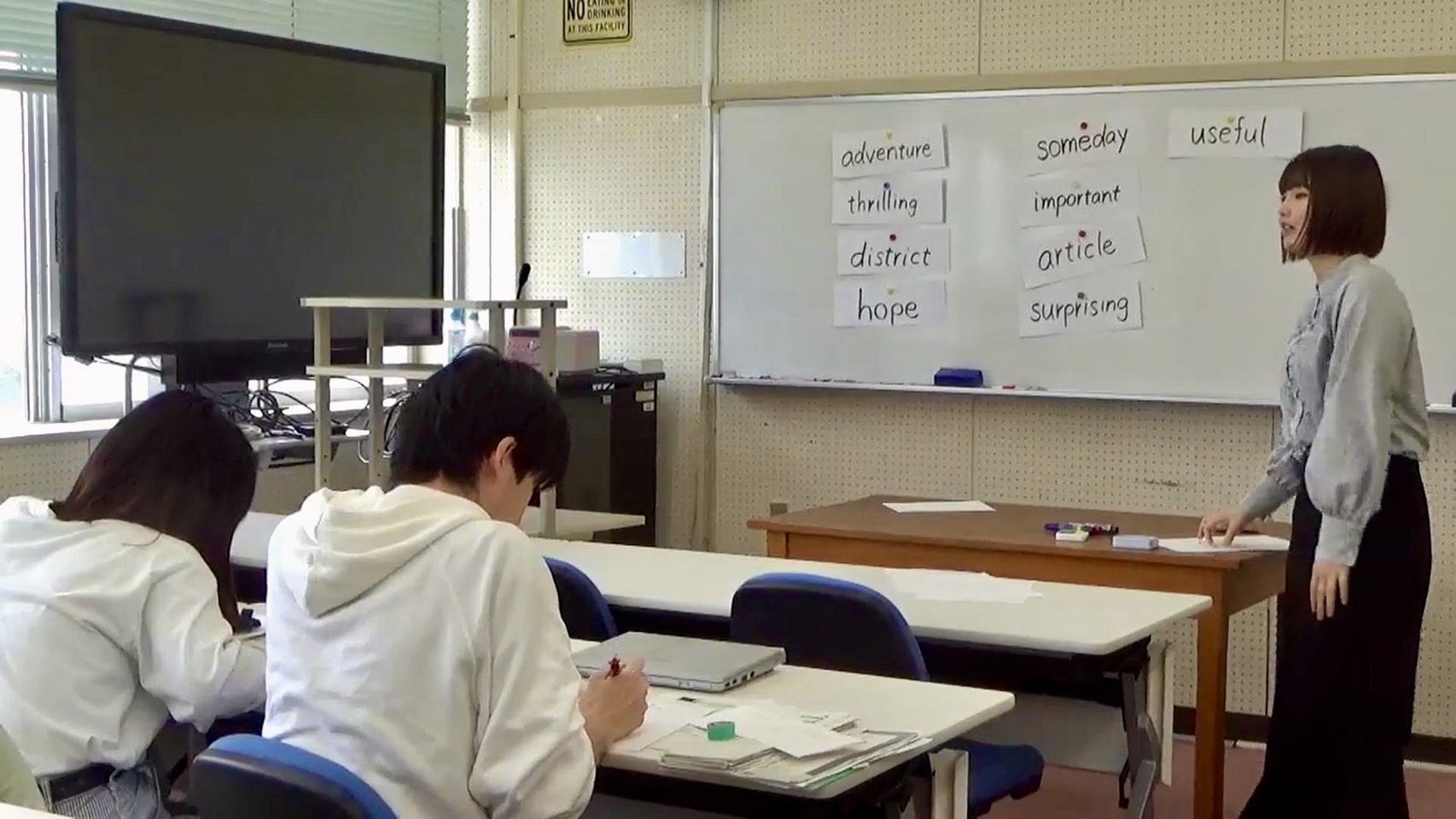

この科目では、模擬授業を通して、一連の指導過程を実践します。英語科の指導方法にはいくつか種類があります。中学校ではPPP (Presentation, Practice, Production: 提示、練習、運用) が採用されることが多いので、この授業でもPPPの指導方法を採用します。

また、英語科は他教科に比べて指導過程が多いといわれています。1コマ分の流れは、 Warm-up, Review, Presentation, Practice, Production, New Words, Reading, Consolidation が一般的です。それぞれの指導段階を1つずつ取り上げ、模擬授業の実施と振り返りを行います。

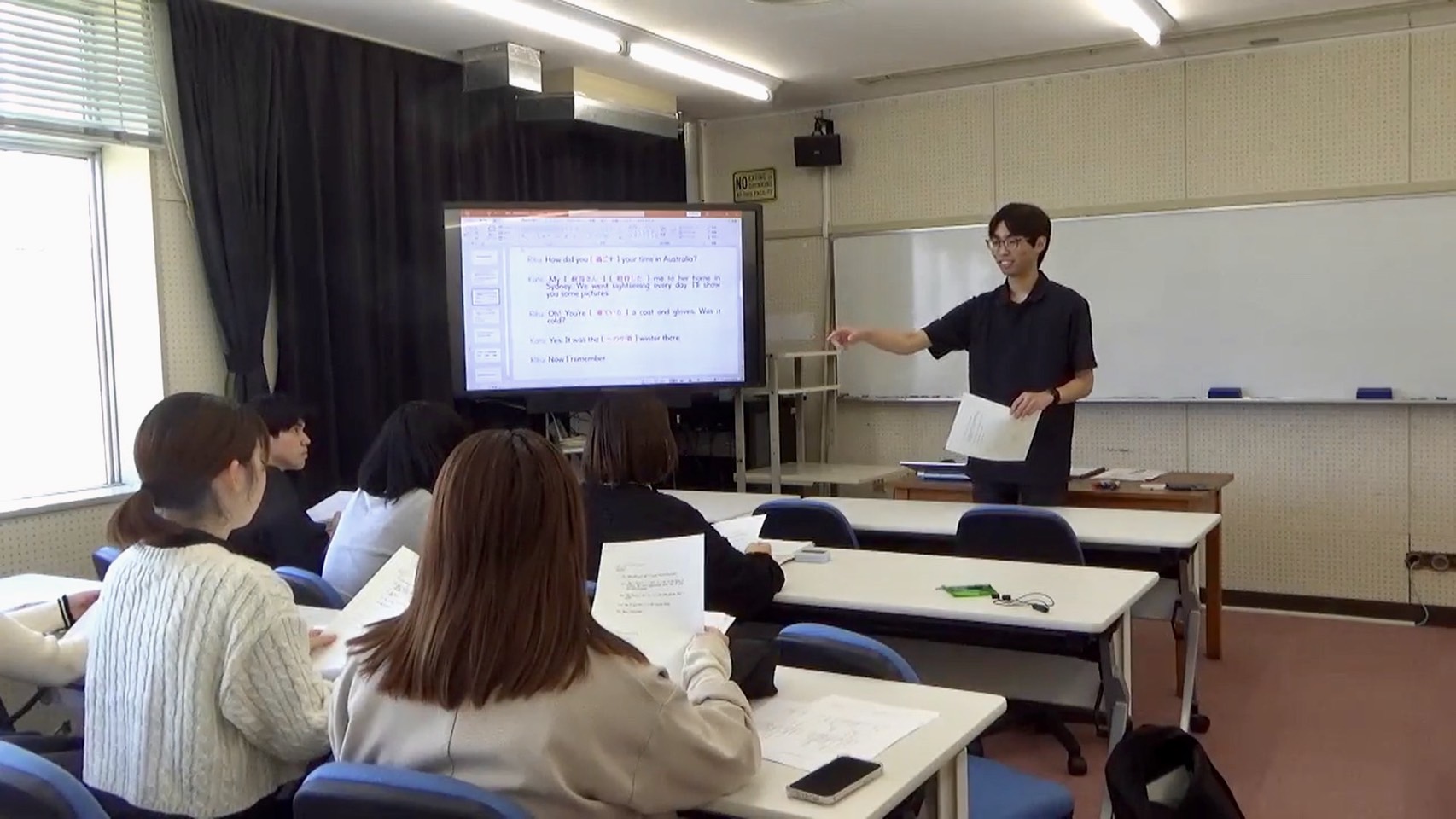

1週目で実践例を見ながら、扱う指導段階の理論や注意点を学び、翌週までに指導案を作成します。2週目に模擬授業を行います。内容によりますが、1人あたり10〜20分程度設定されています。ハンドアウトやICTなど用いながら、各自が創意工夫を凝らして取り組むので、他の学生の模擬授業から吸収するアイデアも多いです。

3週目に模擬授業の録画映像を見ながら、フィードバックを書いて渡します。基本的に「2つの良い点と1つの改善点」を記述する Two stars and a wish という方式で書きます。他者からのコメントがあるので客観的に授業を振り返ることができ、授業後に提出する省察レポートの参考にもなりました。

英語科教育法(中等)Ⅲ~言語運用の授業を考案し実践する

この科目では、英教法Ⅱに続き、模擬授業を行います。特にWritingやSpeakingといった言語運用の授業を行います。運用の授業では使用するモデル・テクストを検討・改定したり、練習やタスクの設定を詳細に決めたりするので、事前の準備に時間と労力がかかります。

2人1組で50分の授業を行うティームティーチング (Team Teaching) の模擬授業も行いました。1時間分の授業を準備することの大変さを知りましたが、教材や単元ごとにあらゆるシナリオが考えられ、自分で考えて作成した指導案が実際にうまく進むと自信につながったと思います。

英語科教育法(中等)Ⅳ~言語能力の測定・評価を学ぶ

この科目では英語教育の評価の基本的な理論と実際を集中的に学びます。 Testing for language Teachers をテキストとして使用し、文部科学省が発表する通知なども参照しながら、測定・評価の方法や技術および留意点を習得します。言語能力測定や教育評価は松澤先生の研究内容の一つです。「英語科教育法(中等)Ⅰ」と同様に、毎回レポートを提出し理解を深めていきます。

測定・評価と聞くと、学校の定期試験や評定、入試に向けた受験勉強を思い出すかもしれません。しかし、「試験の目的」や「指導と評価の一貫性」、さらに言語試験者に求められるテストの妥当性 (validity) と信頼性 (reliability) の観点から考察すると、学校の定期試験や日本の入試制度にはまだまだ問題点が残っています。

特に、現行の「大学入学共通テスト」への移行が検討されていたころ、外部検定試験の導入が進められていましたが、受験者への公平性などの理由から取りやめになりました。このことからも、試験や評価は受験者を含む利害関係者に様々な波及効果 (washback ないしは backwash) をもたらします。

講義では、オーストラリアのフランス語教育で採用されている「2連アプローチ (dual-approach) 」や「スタンダード準拠評価 (standard referenced assessment) 」といった事例も検討しました。オーストラリアの教育課程や評価方法も興味深いと感じました。しかし、理想的な測定・評価方法については、今も研究・議論が進んでいます。評価を行う責任や影響にも意識しなければならないと思いました。

人文学部は、英語だけでなく、他の言語の言語学や文学も学べるので、言語文化に対して深い知識が得られることが特徴的です。この知識や理論が実際の社会や教育でどのように応用されるかを知り、就職の選択肢の一つにできるのが教職課程だと思います。

私の場合、言語現象の背後にある文法性の仕組みを理論的に説明する理論言語学を学んでいます。一方、日英語の対照や外国語習得法といった応用言語学の視点を通して、言語知識がどのように学習者の運用へと変換されていくのかについても興味があります。「英語科教育法」で学んで疑問に思ったことを、人文学部の学修や卒業後の教育・研究で追究したいと考えています。

参考文献

- Hughes, Arthur and Jake Hughes. (2020) Testing for Language Teachers. Third Edition. Cambridge University Press, Cambridge.

- Ur, Penny. (2012) A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge.

- Spratt, Mary, Alan Pulverness. and Melanie Williams. (2011). The TKT Course Modules 1, 2 and 3 (2nd edition). Cambridge University Press, Cambridge.

- 米山朝二・杉山敏・多田茂 (2016) 『新版 英語科教育実習ハンドブック』(第4版) 大修館書店, 東京.